Das dritte Himmelsquartal 2025

Totale Mondfinsternis bei Mondaufgang / Venusbedeckung am Tage durch den Mond

Sternhimmel

Bei Beginn der astronomischen Dämmerung sehen wir nun wieder an nicht lichtverschmutzten Beobachtungsplätzen das Band der Milchstraße vom Südhorizont aufsteigen und über den Zenit bis zum Nordhorizont wieder absteigen. Mitten drin in diesem Gewimmel von Sternen finden wir das Sommerdreieck, welches aus den Sternen Deneb im Schwan, Wega in der Leier und Atair im Adler gebildet wird. Die Frühlingssternbilder haben sich bereits größtenteils vom Westhimmel zurückgezogen. Die Sternbilder Schlangenträger, Herkules und Bootes sind aber noch eine Weile gut zu sehen. Knapp über dem Südhorizont ist nun der Schütze relativ gut zu erkennen. Im amerikanischen Kulturkreis sieht man in dieser Konstellation eher einen Teekessel, was ich aus eigenen Beobachtungen gut bestätigen kann. Am Osthimmel machen sich bereits die ersten Herbststernbilder bemerkbar. Allen voran die Andromeda und das Sternbild Pegasus. Der Große Bär mit dem Großen Wagen zielt nun wieder auf den nördlichen Horizont zu, wobei die Kassiopeia – das Himmels-W – wieder auf den Zenit zustrebt. Web-Stellarium

Meteore

Dieser schöne nächtliche Sommerhimmel wird vom 17. Juli bis 24. August von den Sternschnuppen der Perseiden verziert, die am Abend des 12. August mit einer ZHR von 100 Objekten pro Stunde ihr Maximum haben werden. Ihren Ursprung haben sie im Kometen 109/P Swift-Tuttle und haben eine Eintrittsgeschwindigkeit von 60 km/s. Sie werden auch Laurentius- Tränen genannt in Erinnerung an den Märtyrer Laurentius, der im Jahr 258 n.Chr. hingerichtet wurde. Besonders in der ersten Nachthälfte sollte man seine Beobachtung legen, da in der zweiten Hälfte der abnehmende Mond noch erheblich stören wird.

Ereignisse

Das Highlight des dritten Himmelsquartals wird die totale Mondfinsternis am 7. September sein, die wir bei Mondaufgang ab 20.00 MESZ beobachten können (siehe Abb.1)! Nur zwei Minuten vorher wird die Sonne am Westhorizont untergehen. Somit werden wir diese Finsternis in der Abenddämmerung am tiefen Osthimmel sehen. Der Mond wird sich bei seinem Aufgang auch bereits im Kernschatten der Erde befinden, daher ist der Eintritt des Mondes in den Kernschatten für Europa nicht beobachtbar. Das ist Ländern in Vorderasien vorbehalten. Im Folgenden habe ich die wichtigsten Zeiten für Bremen zusammengestellt.

Sonnenuntergang: 19.58 MESZ

Mondaufgang: 20.00 MESZ

Mitte der Finsternis: 20.12 MESZ

Ende der Totalität: 20.53 MESZ

Austritt aus Kernschatten: 21.57 MESZ

Am Morgen des 12. August können wir verfolgen, wie die Venus den Gasriesen Jupiter in nur rund 52 Bogenminuten südlich überholt. Gegen 05.00 MESZ können wir die beiden sehr hellen Objekte am Osthimmel bewundern. Das funktioniert am besten beispielsweise mit einem 10x50 Fernglas (siehe Abb.2)!

Nachdem der Mond im vergangenen Himmelsquartal bereits zweimal den Sternhaufen der Plejaden bedeckt hat, können wir am Abend des 12. September eine weitere Bedeckung verfolgen! Der abnehmende Mond wird in Bremen gegen 21.14 MESZ aufgehen und etwa eine Stunde später wird er dann beginnen in einem Horizontabstand von rund 8° die ersten Sterne der Plejaden am Osthimmel zu bedecken. Gegen 23.05 MESZ wird dann die Mitte der Bedeckung erreicht sein. Auch ein Ereignis, welches am besten mit einem 10x50 Fernglas zu beobachten ist (siehe Abb.3)!

Am 19. September wird die schmale abnehmende Mondsichel mit ihrer beleuchteten Seite voran unseren inneren Nachbarn Venus am Tageshimmel bedecken, die dann etwa dreiviertel beleuchtet sein wird. Der Eintritt erfolgt in Bremen um 13h59m55s MESZ und um 15h15m05s MESZ gibt die unbeleuchtete Seite des Mondes die Venus wieder frei (siehe Abb.4).

Planeten

Am 21. September wird der Ringplanet Saturn mit einer Helligkeit von 0m6 in Opposition stehen. Nur 1,8° wird sein Ring dann in unsere Richtung geöffnet sein. Dadurch können wir immer noch besonders gut seine lichtschwächeren Monde und natürlich seinen hellsten Mond Titan erkennen, da sie nicht von Saturn und seinem Ring überstrahlt werden. Aktuell blicken wir auf die Südseite des Rings, der einen scheinbaren Durchmesser von 44,2“ und eine senkrechte Ausdehnung von 1,4“ hat. Da wir ziemlich genau auf die Äquatorbereiche von Saturn blicken, können wir gut erkennen, dass er nicht richtig rund ist. Sein scheinbarer Äquatordurchmesser beträgt 19,5“ und sein scheinbarer Poldurchmesser nur 17,4“! Aus einer Oppositionsentfernung von rund 1,28 Milliarden Kilometer braucht sein Licht eine Stunde und 11 Minuten bis uns!

Im Jahre 1846 entdeckte Johann Gottfried Galle auf Grund von Berechnungen des Astronomen Urbain Le Verrier den bläulichen Gasplaneten Neptun. Am 23. September wird er nun wieder mit einer Helligkeit von 7m8 und einem scheinbaren Durchmesser von 2,3“ in Opposition stehen. Er ist dann rund 4,32 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Leider kann man auf dem kleinen Planetenscheibchen mit Amateurmitteln keine Einzelheiten erkennen, aber ab einer Teleskopöffnung von etwa 30cm ist es spannend seinen hellsten Mond Triton zu verfolgen.

Der Zwergplanet Pluto wird bereits am 25. Juli im Sternbild Steinbock in Opposition stehen. Mit einer Helligkeit von 14m4 ist es aber nicht einfach diesen lichtschwachen Punkt visuell aufzufinden. Am 18. Februar 1930 wurde er von Clyde Tombaugh fotografisch aufgefunden und ist nun 5,13 Milliarden Kilometer von uns entfernt, sodass sein Licht vier Stunden und 45 Minuten bis zu uns benötigt!

Planetoiden

Fünf Kleinplaneten können wir im dritten Himmelsquartal mit mindestens einer Oppositionshelligkeit von 10m0 beobachten!

Den Anfang macht am 3. August (63) Ausonia im Sternbild Steinbock. Sie wurde am 10. Februar 1861 von Annibale de Gasparis in Neapel entdeckt und hat einen mittleren Durchmesser von 116 Kilometer. Sie ist benannt nach den von den Griechen Ausonas genannten süd- und mittelitalienischen Völkern. Später handelte es sich um den im griechischen und lateinischen verwendeten poetischen Begriff für Italien selbst.

(129) Antigone wird ihre Opposition am 5. August ebenfalls im Sternbild Steinbock haben. Sie wurde am 5. Februar 1873 vom deutsch/amerikanischen Astronomen Carl Heinrich Friedrich Peters in New York entdeckt und hat einen mittleren Durchmesser von 127 Kilometer. Benannt wurde sie nach der Tochter von Ödipus, dem König von Theben. Sie besteht hauptsächlich aus Nickel und Eisen.

Am 10. August wird (2) Pallas im Sternbild Delfin im Gegenschein zur Sonne stehen. Sie wurde am 28. März 1802 von Heinrich Wilhelm Olbers in Bremen entdeckt und hat einen Durchmesser von 582 x 556 x 500 Kilometer und wurde nach der griechischen Göttin Pallas Athene benannt.

Nur einen Tag später am 11. August wird (89) Julia im Wassermann in Opposition stehen. Sie wurde am 6. August 1866 von Edouard Stephan in Marseille entdeckt und hat einen Durchmesser von 164 Kilometer. Vermutlich wurde sie nach der Schutzheiligen Julia von Korsika, die im 5. Jahrhundert als Märtyrerin starb, benannt.

Als letzte erreicht (6) Hebe am 25. August ebenfalls im Wassermann ihre Opposition. Sie wurde am 1. Juli 1847 von Karl Ludwig Hencke in Driesen entdeckt und hat einen Durchmesser von rund 185 Kilometer. Sie wurde nach der Göttin der Jugend und Mundschenkin der Götter benannt.

Alle zur Auffindung der beschriebenen Planetoiden wichtigen Daten zur Oppositionszeit, habe ich in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Daten der beschriebenen Kleinplaneten

Planetoid | Datum | RA | Dekl. | Mag. | Konst. |

(2) Pallas (6) Hebe (63) Ausonia (129) Antigone | 05.08. 10.08. 15.08. 20.08. 25.08. 30.08. 01.08. 05.08. 10.08. 05.08. 10.08. 15.08. 01.08. 05.08. 10.08. | 20h37m 20h33m 20h29m 22h38m 22h35m 22h31m 21h01m 20h57m 20h52m 21h28m 21h22m 21h17m 21h06m 21h03m 20h59m | +15°08´ +14°25´ +13°36´ -15°27´ -16°46´ -18°04´ -22°22´ -22°24´ -22°25´ -12°04´ -11°36´ -11°09´ -15°11´ -15°48´ -16°33´ | 9m4 9m4 9m4 7m7 7m6 7m6 9m3 9m3 9m5 8m7 8m6 8m6 10m2 10m0 10m2 | Del Aqr Cap Aqr Cap |

Mondlose Beobachtungszeit

Für unsere

Deep-Sky-Tour durch die kleinen Sternbilder Füchschen und Pfeil benötigen wir

natürlich wieder einen dunklen und mondlosen Sternhimmel. Diese Zeiten habe ich

in Tabelle 2 zusammengestellt.

Tabelle 2: Mondlose Beobachtungszeit

19. Juli bis 2. August | 16. August bis 1. September | 14. bis 30. September |

Deep-Sky-Objekte

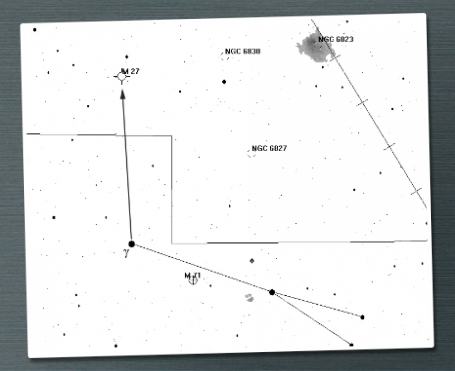

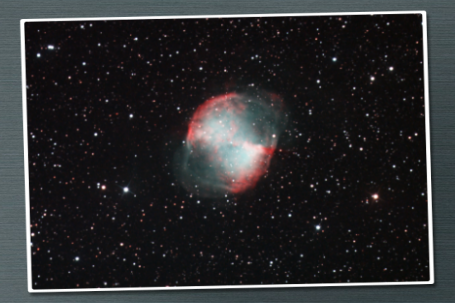

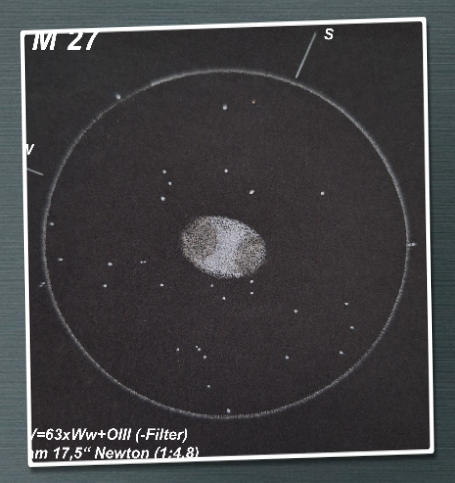

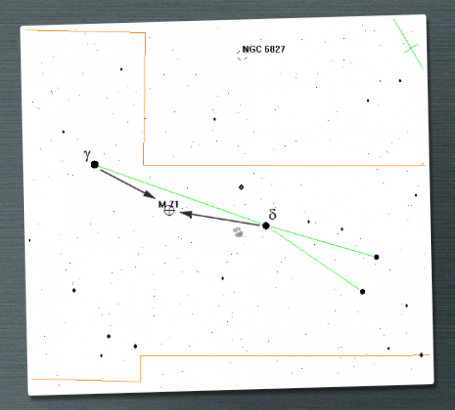

Unser

erstes Ziel unserer heutigen Deep-Sky-Tour finden wir 3,2° nördlich vom Stern

γ-Sge der Pfeilspitze vom kleinen Sternbild Pfeil. Hier finden wir bereits mit

einem 10 x 50 Fernglas den großen und hellen planetarischen Nebel M 27, den Charles Messier am 12. Juli

1764 entdeckt hat. Wegen der Form seiner helleren Nebelteile wird er auch Hantelnebel

genannt. Es ist der Überrest eines vor etwa 10.000 Jahren in sich

zusammengestürzten roten Riesen, von dem im Zentrum des Nebels nur ein kleiner

weißer Zwerg übriggeblieben ist, der eine Oberflächentemperatur von 100.000°

Kelvin hat und mit 14m0 nur mit mittleren Amateurteleskopen zu sehen ist. Seine

UV- und Röntgenstrahlung regt die Atome des Nebels zum Leuchten an und noch

heute dehnt sich die Nebelmasse mit 30 km/s weiter aus! Mittlerweile hat der

Hantelnebel einen Durchmesser von 3 Lichtjahren und ist 1227 Lichtjahre von uns

entfernt. Mit meinem 60mm Refraktor war er bereits bei einer Vergrößerung von

46x sehr schön als Hantel sichtbar. Mit meinem Achtzöller ist die Hantel am

besten bei V=83xWw zu sehen und die sogenannten "Ohren" mit Hilfe

eines OIII-Filters sehr schön zu sehen.

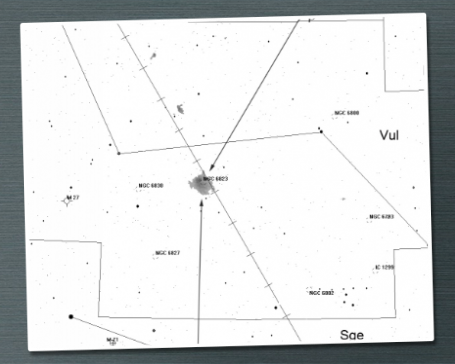

Rund 4°

nordwestlich vom Stern α-Sge finden wir mit einem 10 x 50 Fernglas den

Asterismus Collinder 399. Eine

Sternansammlung, die bei näherer Betrachtung die Form eines Kleiderbügels hat!

Schon im Jahre 964 n.Chr. ist sie dem Astronomen Al Sufi mit dem bloßen Auge

als diffuser Fleck aufgefallen. Es handelt sich um eine Gruppe von 10 Sternen,

die aber größtenteils nichts miteinander zu tun haben. Am östlichen Ende des

Kleiderbügels findet man mit einem Teleskop noch den kleinen offenen

Sternhaufen NGC 6802, der 1,5 Milliarden Jahre alt ist und etwa 3.700

Lichtjahre von uns entfernt ist. In meinem Vierzöller ist Collinder 399 ein

sehr lockerer, heller und großer Haufen, der bei einer Vergrößerung von 31xWw

wie ein Kleiderbügel aussieht.

Nur 17

Bogenminuten müssen wir unser Teleskop in südöstliche Richtung von der

Verbindungslinie δ-Sge und γ-Sge schieben und dann finden wir den kleinen

Kugelsternhaufen M 71. Der

französische Astronom de Chéseaux entdeckte ihn im Jahre 1745. Er ist 13.000

Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von 36 Lichtjahren. Sein

Alter beläuft sich auf etwa 9 bis 10 Milliarden Jahren. Schon mit meinem 60mm

Refraktor war er bei einer Vergrößerung von 46x als schwaches, indirekt aber

gut zu erkennendes Objekt sichtbar. Mit meinem Achtzöller ist er bei indirektem

Sehen bis zum Kern aufzulösen.

M 71; © Andreas Kaczmarek

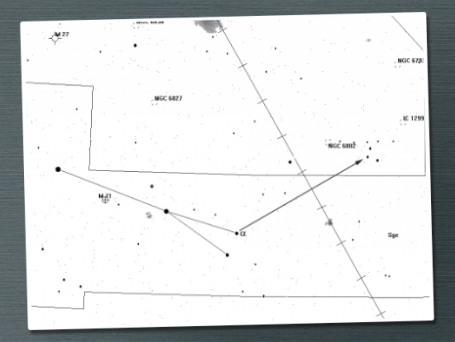

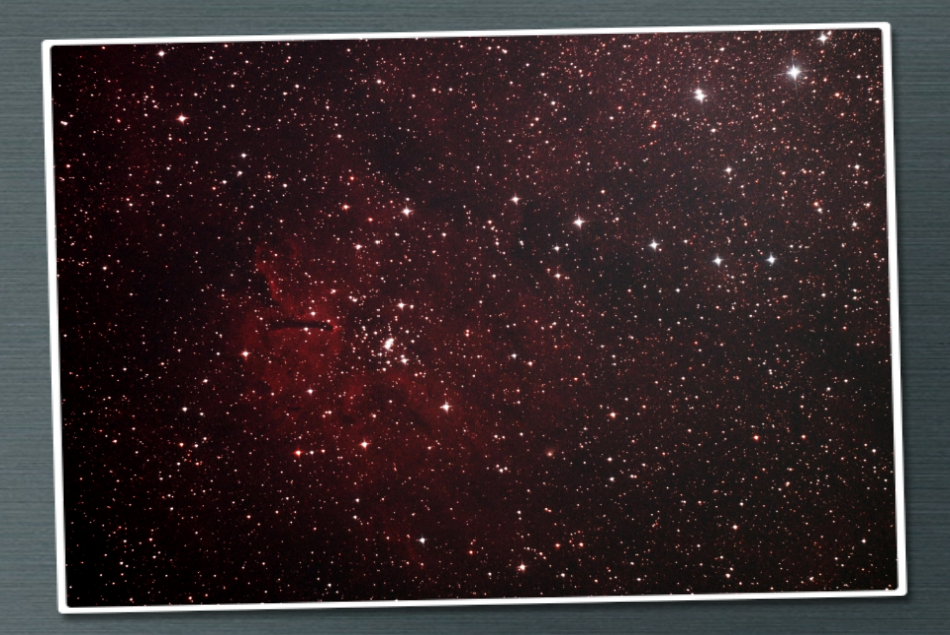

Rund 5,4°

südöstlich vom Stern β-Cyg (Albireo) und 4,9° nördlich vom Schweif des

Sternbild Pfeils finden wir zunächst den offenen Sternhaufen NGC 6823, der sich in einer Entfernung

von 6.000 Lichtjahren befindet und vor 2 Millionen Jahren entstanden ist. Sein

Durchmesser beträgt etwa 50 Lichtjahre. Im Zentrum des Sternhaufens befindet

sich der kleine Reflexionsnebel NGC 6820.

Beide zusammen sind von dem Emissionsnebel Sh2-86

eingehüllt, der rötlich leuchtet und mit diversen Dunkelnebeln durchsetzt ist.

Der offene Sternhaufen NGC 6823 wurde am 17. Juli 1785 von Wilhelm Herschel

entdeckt. Mit einem 17,5-Zöller war dieses Objekt bei einer Vergrößerung von 63xWw+OIII

(-Filter) sehr hell und groß. Es waren Dunkelwolken zu erkennen, die den

Emissionsnebel durchziehen, der wiederum den offenen Sternhaufen einhüllt.

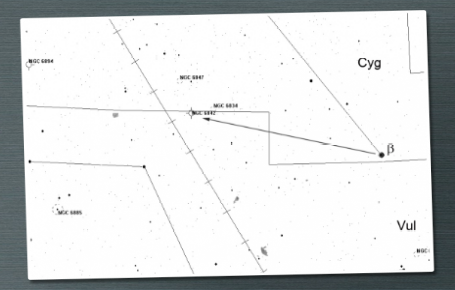

Unser

letztes Objekt am heutigen Abend finden wir mit einem 16-Zöller 5,5°

ostnordöstlich vom Stern β-Cyg (Albireo). Es ist der planetarische Nebel NGC 6842, der am 28. Juni 1863 vom

deutschen Astronomen Albert Marth entdeckt wurde. Erst 1919 wurde die Natur als

planetarischer Nebel von Curtis entdeckt. Dieser Nebel ist rund 7.145

Lichtjahre von uns entfernt und ist im 16-Zöller bei einer Vergrößerung von 80xWw+OIII

(-Filter) ein relativ schwacher und kleiner Nebel, der rund und homogen ist.

Ich

wünsche allen Lesern wieder viel Spaß beim Aufsuchen und Beobachten der von mir

beschriebenen Ereignisse und Objekte!

Tabelle 3: Daten der beschriebenen Deep-Sky-Objekte im Sternbild Drache

Objekt | RA | Dekl. | Dimension | Mag. | Art | Konst. |

M 27

M 71

NGC

6820/6823

NGC 6842

Collinder

399 | 20h00m

19h54m

19h43m

19h55m

19h25m | +22°43´

+18°47´

+23°18´

+29°17´

+20°11´ | 5,8´

6,1´

12´

50“

1,5° | 7m6

8m2

7m1

13m6

3m6 | PN

KH

OH/GN

PN

Asterismus | Vul

Sge

Vul

Vul Vul |

Merke:

Sämtliche Fotos und Fernrohrzeichnungen stammen vom Verfasser. Die

Aufsuchkarten entstanden mit den Programmen Guide 9.0 und Sky Safari.